Conocí a Mauricio Orellana Suárez en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 2023. Antes de hacerlo, intenté contactarlo a través de su editorial independiente Los Sin Pisto en Instagram, pero no tuve éxito. Quería conversar con él sobre su editorial. Pude verlo en su participación en la mesa “Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica Cuenta” (junto con Enrique Planas, Óscar Núñez Olivas y Shirley Campbell), sin embargo desapareció tan rápido que no me di cuenta.

Lo vi al día siguiente en el stand de Guatemala, junto al editor Raúl Figueroa. Me sorprendió su amabilidad. Me presenté y quise escuchar un poco de Los Sin Pisto. Cambió mi perspectiva al enterarme que él era Los Sin Pisto, como un ente indivisible: una microeditorial dirigida por él y nadie más. Mauricio Orellana Suárez escribe, edita, corrige, imprime, lleva las redes y la distribución. Me sentí identificado, ya que Desnos Editorial funciona casi de la misma manera.

Me explicó, además, de que no significaba lo mismo que aquí en México: en México decimos pisto al alcohol, mientras que en El Salvador significa dinero. Así que la traducción sería Los Sin Dinero.

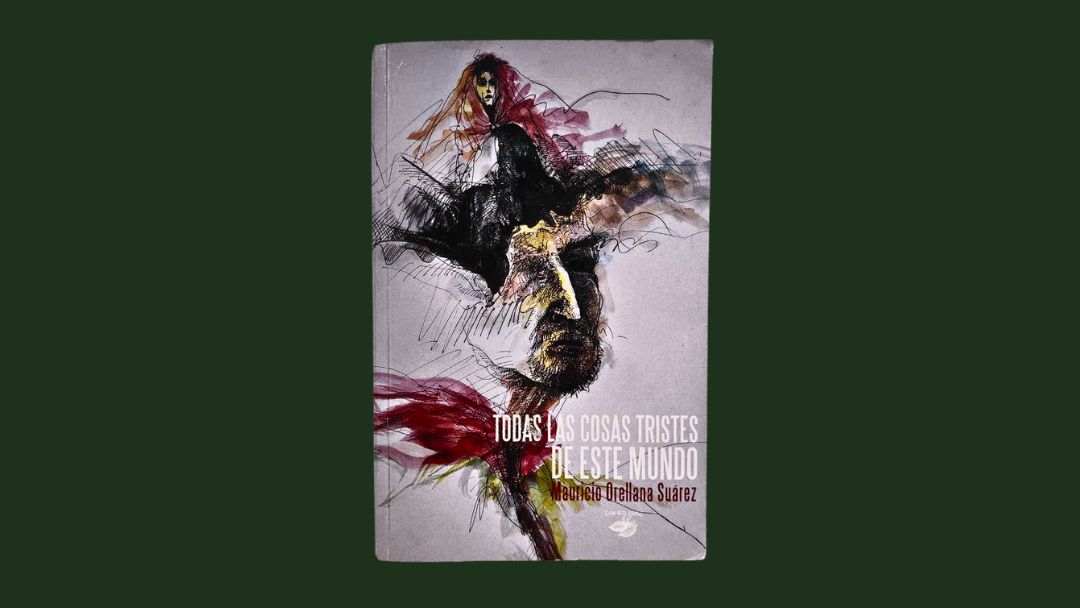

Lo entrevisté para un reportaje que algún día saldrá y quise llevarme algunos de sus libros de Los Sin Pisto que él había traído en su mochila; así de pequeña es la editorial. No tenía efectivo suficiente para comprarle uno, él ya se iba ese mismo día. Ya me había resignado cuando me dijo: «Llévate uno». Escogí el que me llamó más la atención, Todas las cosas tristes de este mundo, el cual será el que reseño en este artículo.

Me contó que algunos de estos cuentos habían sido premiados en El Salvador, pero no estaba seguro si podía distribuirlo. Como la mayoría de textos que salen premiados, quedó confinado en una oficina gubernamental sin posibilidad de salir al aire libre hasta que a los organizadores se les dé la gana: el precio a pagar por ganar un premio.

Él, quiero imaginar, a sabiendas de que el gobierno nunca prestaría atención a un pequeño volumen, incluyó algunos de sus cuentos que habían requisado. Cómo si al gobierno realmente le importara la cultura. Como si a los premios literarios realmente les importara la literatura.

Quedé en ayudarle a distribuir sus libros aquí en México, una promesa que cada día se acerca a hacerse realidad. Esa es la imagen que quiero transmitir de un autor y editor valiente y apasionado por la literatura que, a pesar de que muchas cosas le juegan en contra en su país, busca seguir transmitiendo sus libros a los lectores en cualquier recoveco que encuentra.

Reseña del libro Todas las cosas tristes de este mundo, de Mauricio Orellana Suárez

Doce cuentos conforman este libro: Todos éramos bolcheviques entonces, Quiebrapaís, La casa adecuada, Siembra de nubes, Lava, La prolongación del viento, La continuidad de la flor, Un paseo cotidiano, La matita, Niños de la lluvia, Las dimensiones del día, El altar parricida.

Cuando entrevisté a Michelle Recinos, una joven escritora salvadoreña, ella se definió como una escritora resentida por su país y su sociedad, aspectos que retrata en Sustancia de Hígado. Claudia Hernández, otra escritora salvadoreña, refiere algo parecido en De Fronteras (estoy casi segura que el cuento Un paseo cotidiano de Todas las cosas tristes de este mundo está inspirado en ese estilo). Ni digamos del resentimiento de Horacio Castellanos Moya.

Mauricio Orellana Suárez en Todas las cosas tristes de este mundo también lo hace. ¿Qué otra si no, en un libro cuyo título es ese y las historias suceden en El Salvador?

«Salvador de ni mierda. Nos hundís en la mierda, decía, y querés que te llamemos Salvador», dice uno de sus personajes de Quiebrapaís. Probablemente la muestra más clara sea en este párrafo que, a mi juicio, su estilo no le pide nada a El asco. Thomas Bernhard en San Salvador, y que muestra la calidad de la escritura de Mauricio Orellana. Les comparto más de ese cuento para que vean, una diatriba en contra de El Salvador:

«Tu bandera, tu himno, tus calles, tus espacios que no supieron retenerlos, tu incesante necesidad perenne de venganza, de destruir al otro, de verlo bajo la bota, aplastado, encarcelado, asesinado, desaparecido, torturado, insultado, troleado, maldecido. Quiero quebrar tus entrañas podridas, tal vez nacen otras, quiero romper tus prejuicios, tus hipocresías, tus viejas ideas circulares, tiránicas, repetitivas; quiero romper a tus privilegiados: esos masticadores del pueblo, quiero romper el asta de tu bandera y metértela en el culo, que te murás de una vez, tal vez así nace otro mejor que vos desde tus pudriciones, uno que de verdad venga a salvarnos, no a condenarnos, no a encarcelarnos, no a perseguirnos, no a echarnos, no a exiliarnos: a liberarnos de vos, nuestro pésimo amante: tóxico, hiriente, violento, irascible, maltratador, sordo, hipócrita y ausenta las más de las veces o indiferente las muchas, cuando más te necesitamos. Improvisado y ruin amante: quiero decirte Adiós. Quebrar tus piernas y dejarte solo lamiendo tus heridas, esas que vos provocaste en todos. Tal vez así aprendés, tal vez así crecés, tal vez así dejás de ser la mierda que sos con todos tus niños, esos que, ya se sabe, terminarás por echar a perder. Quiero quebrar mis cosas, cada una de ellas, romper cualquier lazo con el mundo, con vos. Quiero dejarte, pero solo puedo dejar acá mi vida estancada, desperdiciada sobre tus lomos sanguinarios, perversos, retorcidos, maquiavélicos y ruines.»

La violencia de El Salvador también es una constante, aunque siempre indirectamente, no como el tema central. Por ejemplo, en Las dimensiones del día se nos muestra la perspectiva de una pareja de clase media, que hace su día, dentro de la burbuja que le permite un privilegio a secas, ya que también se las ven difíciles. Esa vida se verá trastocada cuando presencian un crimen. La burbuja se rompe y comienza su desmoronamiento. Esa es la realidad que está allá afuera, descubren, mientras les cuesta trabajo volver a juntar las piezas de su vida normal.

Sin embargo, no quiero dar una imagen errónea del libro. No todo en él es político, no todo es violencia. Esos dos cuentos quizás sea donde eso se transmita más directamente. Mauricio Orellana Suárez también aborda cuestiones como la migración, las ilusiones perdidas como en Todos éramos bolcheviques entonces o la pérdida de inocencia como La matita y Niños de la lluvia.

En otros cuentos, Mauricio Orellana Suárez vuelca sus interés, sus preocupaciones y quizás sus obsesiones personales. Tres cuentos hacen ver su relación con la literatura tanto como creación y como juego: La prolongación del viento y La continuidad de la flor son la representación (la cara y cruz) de los talleres literarios. La figura cliché del intelectual consagrado y viejo que dicta clases de literatura con autoridad: orgulloso y soberbio. La figura de la escritora talentosa que busca entrar a un mundo en cuya puerta están estas figuras malintencionadas. Y lo que hay entre ellos: un proceso dinámico de poder, dominación y perspectivas equivocadas.

El otro cuento, más borgeano, es El altar parricida (título inspirado en el relato del magnífico Ambrose Bierce). Un joven bohemio cuya memoria está atrofiada deambula por la ciudad tratando de recordar los últimos días. Las referencias se combinan y contradicen su itinerario; la búsqueda de un libro que narra la historia que está viviendo y que no lo encuentra.

Quiero hacer un paréntesis. Como mencioné, La prolongación del viento y La continuidad de la flor son dos perspectivas de una misma historia; pero son dos cuentos independientes. Puedes leer uno sin necesidad de leer el otro. Este mecanismo me sorprendió. Se repite en seis cuentos, además de los ya mencionados, también en La casa adecuada y Siembra de nubes, y en Las dimensiones del día y El altar parricida.

Por último quiero resaltar Lava, un relato sobre un homosexual que desciende en una espiral porque no puede saciar su deseo, a pesar de los diferentes encuentros que tiene con hombres, hasta la aparición de un personaje que lo llevará a sus límites de dominio y perversidad a través de un contrato que parece una especie de performance donde arte y vida se combinan.

No hablé de dos cuentos La casa adecuada y Siembra de nubes. La casa adecuada es, para mí, el mejor cuento de este volumen y uno de esos cuentos que pondría en una antología sobre los mejores cuentos de Hispanoamérica. Una especie de historia de Carson McCullers, pero con personajes salvadoreño. Como comenté, no hablé de ellos porque Mauricio Orellana Suárez nos los compartió para que las y los lectores puedan conocer un poco de la escritura de este escritor y, sobre todo, gran promotor.

Dos cuentos de Todas las cosas tristes de este mundo, por Mauricio Orellana Suárez

LA CASA ADECUADA

Cerca. Lejos. Es tan relativo.

El asunto es que Elián y yo estábamos en X y queríamos ir a Y. En nuestro caso, X era la residencial Bosques de Prusia, y Y, cualquier otra zona menos caótica, más relativamente cercana a nuestros trabajos y a la vida que queríamos llevar en adelante. X era también la casa de mi suegra, quien ya me tenía hasta la coronilla con sus temas y con sus fijaciones. En esa casa era donde debía yo seguir soportando mi especie de condena, por mucho que me sintiera asfixiada, como en un purgatorio demasiado mundano, hasta encontrar un lugar para nosotros.

Tres años llevamos viviendo acá con Elián, desde cuando me casé con él, y ya hace casi un año que hemos estado buscando la casa adecuada, una que se ajuste a nuestro presupuesto. Ese ha sido el gran problema: a fin de cuentas en este país no hay casas adecuadas para el presupuesto de la mayoría. Te piden un dineral. Solo somos Elián y yo, por el momento, porque yo le dije a él: alto, yo no me quedo encinta hasta salir de acá. Si no es por esa amenaza velada, Elián permanecería para siempre dejándose mimar por la señora.

Vive con su perro la señora, un chihuahua, y hace hasta lo imposible por no volverse a quedar sola con el animal. Pero yo francamente no es para vivir así que me casé. Vino lo de la pandemia y lo de la cuarentena y nos fuimos quedando y quedando, y cuando nos pusimos a buscar, los precios de las casitas y de los apartamentos habían escalado por los montes, como si fuesen cabras y nosotros existiéramos en Suiza o Dinamarca y no en El Salvador. Es que no es justo que te quieran enganchar de por vida por unos espacios ridículos, siempre en el medio del caos. ¡Treinta y cinco años de plazo! Uno hace las cuentas y no sale, sobre todo con la inestabilidad laboral de estos tiempos, la delincuencia o los terremotos. Todo está siempre en veremos. Tené fe, me repite Elián, y la tuvimos.

Por eso me emocionó tanto ir a ver esta propiedad en la San Luis. Por lo visto era una casa vieja pero de verdad que pintaba bien: espacio suficiente, tres cuartos (aunque solo necesitaríamos dos), uno con baño propio y el otro con baño compartido, sala-comedor, un pequeño jardín con terracita… Las fotos se veían bien. Elián preguntó por el precio y consiguió un “negociable, venga y vea, luego hablamos”.

Después del trabajo, a duras penas si llegué a tiempo al centro comercial que está por esa zona. Elián ya me esperaba. El pobre está entre trabajos: con un pie aquí y el otro buscando. Yo le digo que no suelte hasta encontrar, uno no se puede dar ese lujo. Ese mismo día había tenido una entrevista con la señora esa, la de la oficina contable de este grupo comercial tan importante, el de los centros comerciales. Un poco informal a mi gusto hacerla en un café la entrevista, pero ellos sabrán mejor. Yo la conocí porque llegué por Elián a la entrevista anterior y me la presentó. Tiene ojos de asustada, le dije a Elián. Él puso cara de reproche.

Nos fuimos caminando porque no estaba lejos la casa en venta, y suspiré de alivio al verificar que se ubicaba lo suficientemente lejos de la zona esa de bares y bullanga de por acá.

Estar frente a ella era como estar enfrente de un pequeño jardín de infantes. Muy bien arregladita, discreta, con un jardincito frontal bastante bien disciplinado: unas pocas plantas correctamente colocadas, todas florales. Muy linda. No quise emocionarme, así que suspiré, tomé la mano de Elián y apreté. No sentí el apretón de vuelta, pero igual en ese instante era algo a lo que aferrarme. Tené fe, me dijo.

Tocamos a la puerta porque el timbre no parecía funcionar. Volví a ver a Elián y lo noté distraído. Le pegué un pequeño codazo: ponete bien atento y acordate que hay que fijarse en todos los detalles, le dije. Yo les preguntaré si el agua falta, no se te olvide, y si ves que se me olvida mencionarlo, me acordás. No lo dejé de ver hasta que asintió.

Nos abrió un señor de bastante edad. Le calculé unos setenta y ocho, quizá un poco más. No era corpulento ni tan alto, tenía el pelo completamente blanco y eso hacía resaltar su tez morena y sus ojos negros, brillosos, como si por alguna causa no hubieran parado de llorarle en mucho tiempo. Se veía bien arreglado, olía a talcos y se notaba que se había afeitado hacía nada. Pasen, están en su casa, nos dijo, con una voz ronca, algo quebrada, pero muy cordial. Tan cordial que me sobresalté al pensar que sería un buen vendedor, de esos difíciles con los que negociar para sacar buenos tratos.

Están en su casa, dijo, y eso hubiera querido yo, de lo lindo que se veía todo hasta ese momento. Traté de imaginármelo: llegar a esa casa y descansar por fin en ella. Paz al fin, como lo que debería de haber en todo hogar que se nombre tal. Elián pasó y me sonrió. Entonces me acordé de sonreír yo también. ¿Tienen niños?, preguntó el señor. No, pero pensamos tenerlos, dije. Elián borró la sonrisa. Uno, tal vez, a lo sumo, dijo él, no llevamos prisa. Se rascó el cuello. Lo vi y noté una como irritación en su piel. No logré determinar si estaba ya allí o si se había producido como resultado de haberse rascado. Debe ser el calor, me dije. El pobre sufre de calor. Le irrita cualquier cosa cuando hace calor.

—Esta es la sala-comedor –nos indicó nuestro guía, mostrándonos lo obvio–. Van a disculpar el desorden –agregó. Sin embargo, todo parecía estar en perfecto orden–. Mi esposa, cuando vivía, mantenía el lugar impecable. Ella era muy detallista. Todo debía estar en su sitio, y algo que se moviera un poco de donde debería estar, le generaba un malestar incomprensible. No se estaba quieta hasta que lo resolvía. Era un primor. Todos los muebles los escogió ella. Esa silla, por ejemplo, la pasó negociando toda una tarde en los Muebles Molina, ¿se acuerdan de los Muebles Molina? ¿Los de Santa Tecla? ¿No? Muchos de estos que ven son de ahí. Líneas clásicas. A ambos nos gustaban las líneas clásicas.

Pude notar un montoncillo de aserrín de termitas que se había formado alrededor de una de las patas de la silla. Una vez fuimos al Teatro Nacional de San Salvador con Elián. Nos quedamos en un palco. Así de frágil como las sillas antiguas de esos palcos debía estar esa silla, que mantenía aún la forma, pero quizás por dentro estaba hueca como resultado del trabajo silencioso de las termitas. Me dieron ganas de preguntarle al viejo si aún se sentaba en ella. Elián pareció adivinar mi pensamiento porque me lanzó una mirada de amonestación que yo le conocía muy bien.

El viejo seguía hablando de su difunta esposa.

—…Con ella nos conocimos en el teatro –vaya, qué casualidad, me dije: en el teatro pensaba exactamente–. Tenía un alma de artista –continuó–, muy cultivada, a pesar de sus orígenes humildes. Bueno no del todo, de familia venida a menos –nos confesó, mostrándose abierto con nosotros. Muy listo, pensé, quiere que hagamos empatía con él. Y continuó–. Su padre había sido dramaturgo aficionado, y hasta dirigió algunas cadenas de teatros en Centroamérica y en México. Se asoció con un fulano extranjero. Algunas de sus obras se montaron alguna vez. Hubo un lío de traiciones y faldas: el socio tomó venganza, lo acusó de malversación de fondos y el pobre señor se quitó la vida. Noemy, mi mujer, era bastante joven. Por ese entonces la conocí yo. No quiero decir que aproveché la situación, pero sí que es cierto que ella necesitaba abandonar ese barco que se hundía. Yo no era un gran partido para ella, pero con mi trabajo de comerciante uno podía prosperar muy bien en aquel entonces. ¿Ven ese chinero? Era su orgullo. Esos que ven allí son platos de su pasada vida de alcurnia: checoslovacos unos, otros de Japón ocupado. Los remates son de oro de 24 quilates. Toda esa loza fue traída en barco por su abuelo. Una vez al mes, Noemy los sacaba y los limpiaba con un primor casi expiatorio, y solo se usaban para navidades, cuando los hijos venían a vernos. Ellos se fueron, ¿saben? Viven ahora en Estados Unidos. Por eso quieren que venda la casa. Me quieren allá con ellos, quizás para olvidarse de mí desde más cerca, hasta cuando les dure. Y esta es la cocina.

Vaya que tenían historias las cosas de esa casa. Y el viejo no paraba de contárnoslas, lo que al parecer estaba comenzando a poner nervioso a Elián, que con insistencia se alzaba uno de los lados del cuello de la camisa, quizás para darse aire. Se notaba que se estaba sofocando. Eso advertía yo cuando de pronto el viejo nos disparó esa extraña condición sin la cual no habría trato.

—Eso sí, amigos –dijo–, si logramos un trato, todos los muebles y adornos se quedan hasta cuando yo me establezca allá en Estados Unidos, y pueda mandarlos a traer –¿el viejo se quería llevar las sillas con el aserrín, los anticuados trastos desgastados y quién sabe cuáles y cuántos bártulos más que había aún por descubrir en el paseo que nos daba?–. Quizá tome seis meses, un año máximo. Ustedes serían sus custodios mientras tanto. Por supuesto que podrían usarlos, siempre y cuando lo hagan con mucho cuidado. Favorece que no tengan hijos, si no, los habría descartado en el acto. ¿No estará usted embarazada, verdad?

Me quedé aturdida. No lo está, dijo Elián.

—En tal caso no hay problema –aseveró el viejo.

—Ninguno –dijo Elián.

¿Ninguno? Ese era nuestro asunto en todo caso. No del viejo. Tampoco lo era del viejo y de Elián. De hecho, ese era asunto mío, no de ninguno de los dos. No quise decir nada pero ese señor me estaba empezando a molestar, como siempre me terminaban molestando esas personas que son ceremoniosas y gentiles en exceso. Por lo general resultan ser muy falsas, quizás como esos platos. O así quería creerlo yo en ese instante.

—Claro que podemos llegar a acuerdos –dije, tan alto solo para que me escuchara Elián–. Si vamos a servir de bodega, podemos con todo gusto fijar algún monto.

—¡Lisa! –me reprochó Elián.

—¿Qué? Es la verdad.

—¡Shhh!

—¿Decía usted? –dijo el viejo, cordialmente.

—Comentábamos con Lisa que será un placer lograr acuerdos con alguien tan gentil como usted –dijo Elián.

—Qué amable. Pasen por acá, esta es la cocina –dijo el gentil hombre–. Noemy era el corazón de esta cocina –no sé por qué yo ya me imaginaba eso, pensé: a lo mejor ni podía salir de ahí la pobre–, por eso la encontrarán ahora quizá un poco deslucida –¿Cómo jaula vacía?, pensé–. Ella preparaba unos platillos exquisitos. Deben imaginarlo: ese olor a pan dulce recién horneado envolviéndolo todo. Ya saben lo que dicen, al corazón de un hombre… En fin, durante mucho tiempo Noemy elaboró y vendió pastelillos y pasteles por encargo –y, además de todo, explotada, me dije, sintiendo lástima por esa señora–. Pastelería fina. Su madre le enseñó. Casi puedo verla con su delicado mandil mezclando ingredientes, batiendo y tallando con gran esmero los elaborados pasteles que hacía. Tenía una clientela muy selecta. La buscaban de la Escalón, de la San Benito. Hacía las delicias culinarias de las fiestas de alcurnia en esta pequeña y humilde cocina, a la que sin duda usted sabrá sacarle mucho provecho, señora mía.

Noté un par de huevos de cucaracha en los pliegues de la encimera.

—No cocino mucho, pero sí, está muy linda –observé.

—¿Linda dice? Entre el comedor y la cocina, mi Noemy y yo pasamos los momentos más felices de nuestras vidas, rodeados de nuestros hijos y demás familiares y amigos. Ella sí que sabía entretener y amenizar con su charla y encanto. Luego les mostraré algunas fotografías de las celebraciones que con discreción hacíamos acá, y que guardo en un par de álbumes. Por suerte esos sí podré llevarlos conmigo.

En ese punto yo intentaba ya ignorar lo que el anciano decía y concentrarme en los detalles de la casa, en sus espacios, en lo que podía hacerse o dejar de hacerse con ella. Era en verdad una casa muy bonita, que había solo que pintar y fumigar.

Luego de ver el patio y la terracita, y de contarnos con lujo de detalles sobre la afición de la señora Noemy por las plantas y las flores, y sobre cuáles eras sus favoritas y como eran los ramos que el señor le regalaba cada tanto y en cada celebración, nos mostró brevemente el área que llamaban de servicio: un cuartito donde apenas si cabía un catre, y en el fondo un hueco sin puerta a través del cual se divisaba un excusado blanco, percudido. Bien podría servir como bodega, pensé. También imaginé a la empleada doméstica de la señora y del señor, enclaustrada ahí, y me entró una sensación de sofoco, un sofoco lleno de sueldos de miseria sin seguro social.

Pero ya el anciano nos llevaba al segundo piso, donde se encontraban las habitaciones (los “aposentos”, dijo él) alrededor de una minúscula salita familiar, donde un televisor antiguo, creo que aún de tubos, tenía, por supuesto, también su historia que contar siempre en relación a doña Noemy. Con Elián hablaron de películas viejas. “Clásicas” me corrigieron al unísono, cuando intervine.

—A mi madre le encantan las películas clásicas, las mexicanas y las norteamericanas. Le encantaría esta salita, ¿no creés, Lisa? –dijo Elián.

Ya lo creo que sí, pero no diría nada. Ignoré y pase por mi cuenta a uno de los cuartos, el que parecía ser el principal: me inquietó menos la antigua cama de pilares de madera labrada que veía delante de mí, que lo que escuché detrás.

—¿Vivirá entonces su señora madrecita acá también?

—A ella le encantaría –dijo Elián–. Donde vivimos ahora se ha vuelto muy peligroso, y ella para joven no va.

—Tendrían casa llena entonces –dijo el señor–: tres cuartos: uno para usted y su señora, otro para ese hijo que luego vendrá, y otro para su señora madre. Me agrada mucho que las cosas puedan ser así. Esta siempre ha sido una casa de familia. De familia tradicional, ya sabe.

—Es muy buena idea –secundó peligrosamente Elián–. No era esa la idea original, pero hay algo que, estando acá, me dice que ese es el camino a seguir. Y esta casa ha sido la revelación misma encarnada, una especie de señal –Vaya, me dije: Elián comenzaba a hablar como el anciano–. Se pondría muy contenta mi madre, aquí hay espacio suficiente y no tendríamos que estar movilizándonos para poder visitarla. Es perfecto.

Yo me había devuelto hacia donde se encontraba Elián hablando eufórico. Por un descuido, su cuello había quedado expuesto. Sentí unas náuseas repentinas, un mareo, aun antes de que el viejo rematara:

—En esta misma cama dejó el mundo mi querida Noemy.

—Lo siento mucho —dijo Elián, con el tono de haber entrado a una iglesia, en específico, a una capilla ardiente–. ¿Y fue hace mucho?

—Ya hace algunos años –contestó el anciano, en tono sombrío.

¿Y pretendía que durmiéramos nosotros en la cama de pilares rococó en donde una señora extraña que hacía pastelitos para la alcurnia de la ciudad había muerto?

Sentí que una arcada se me volvía una necesidad ineludible, casi una exigencia, en ese instante.

—¿Es ese el baño? –pregunté.

Y no esperé respuesta. Me dirigí directo hacia el cuartito, lleno, como esperaba, de tapices, de forros con telas de encaje y de ribetes. Cerré la puerta tras de mí, y sin pudor, caí de rodillas, apenas logrando levantar la tapa del inodoro antes de expulsar un proyectil de todo el asco que me provocaba la charla de los dos hombres que seguían hablando allá afuera.

—Entonces no se diga más –escuché entre arcadas–. Terminen de conocer las habitaciones y luego hablamos de cifras. Por cierto que no será difícil porque hay una hipoteca en condiciones muy favorables que podrán ustedes seguir amortizando. Incluye seguro y todo, ya conoce a los bancos.

Seguimos el recorrido porque había que hacerlo. Me sentí mareada. Sentí que los techos y las paredes se derrumbaban detrás de mí. Salí sabiendo con toda certeza que la casa no era para nosotros. Tal vez cuando entramos lo era, pero ahora que salíamos ya no. Esa otra señora habitaba cada espacio, cada rincón del hogar. Ahí habitaba la memoria del anciano, ¿y cómo se le quita el asidero a la memoria de un anciano? Ni matándolo. También entendía, al salir, que yo debía pensar más allá de todas las circunstancias que nos habían llevado en primer lugar a buscar una casa para nosotros, en específico esa casa en ese día. Debía pensar en la mamá de Elián, en Elián, en su paso entre trabajos, en su decir querer tal vez tener a lo sumo un hijo. Debía pensar en los aserrines y en la fragilidad de las sillas de líneas clásicas, en la señora de la oficina contable, probablemente en otras señoras que vendrían con el tiempo a hacer sus aserrines en los cuellos de las pertenencias ajenas; en la irritación de la piel del cuello de Elián tenía que pensar. Sentí náuseas otra vez. Otro mareo. Cargaba una nueva certeza conmigo: quizás no era la mamá de Elián la que me inquietaba, ni su perro, ni la amenaza de que pudieran seguir compartiendo nuestro espacio, ni su manera de mimar a Elián; tampoco los muebles viejos que quedarían bajo nuestra custodia. Quizá mi búsqueda real por un espacio adecuado ni siquiera había empezado. Probablemente debía comenzar a buscar un lugar más pequeño y habitable, propicio para mí, sin memorias, sin recuerdos, sin fantasmas ni camas con pilares rococó ni muebles de líneas clásicas, tradicionales, y hacerlo pronto antes de que sus patas se empezaran a llenar de aserrines al principio casi invisibles, y luego, al final, irremediables. Debía pensar más allá de nosotros por primera vez, algo que nunca había considerado y que me hacía sentir como estar de pronto frente a un abismo hacia el que debía saltar.

Allá, del otro lado, quizás estaba yo. Cerca, lejos, es tan relativo.

SIEMBRA DE NUBES

Tania llegó a mi vida como a San Salvador llegaban antes los vientos en octubre: recios, impetuosos, tornando prístinos los cielos, limpiándolos del blanco, dejándolos cerúleos por completo, prístinos cerúleos de otro tiempo, de un tiempo hoy tal vez inadecuado, pero no inoportuno. O más bien, yo llegué a la vida de Tania: el viento nos juntó, nos empujó: mi estar entre trabajos, con un pie aún en uno, pero buscando algo más, y lo que me encuentro, empujado por el viento que pintaba cerúleos en el cielo, es a ella, a sus ojos como soles gemelos, nunca vistos antes de Tatooine, no la tunesina, sino la otra, la galáctica de la pantalla, la del ficticio Anakin, espacio de crianza de Luke, caminador de cielos también prístinos cerúleos, pero en desiertos, como se encontraba mi vida, atada a ella, a Lisa, a la perfecta esposa, también impoluta como el aire del viento que llegaba antes a San Salvador en octubre. Ahora pueden llegar los vientos en cualquier otra época del año, después de monzones inexactos, Niñas lluviosas que inundan una ciudad de insuficiente estructura de drenaje. En realidad era diciembre: algo tarde para los vientos pintores de cerúleos, tarde para mí, encerrado después del encierro de la pandemia, en aquella casa de mi madre, con Lisa, desde recién casados, obligados a estar ahí, quizás demasiado. Nos habíamos quedado sin aire con Lisa, como aquella canción de los Héroes del Silencio, justamente así, y solo, ahora lo entiendo, para llevarme a estar en mi propio Tatooine, de dos soles: uno recién llegado al mapa cerúleo de mi cielo, posterior a los monzones, cálidos, húmedos, a las cárcavas, a las Niñas y a los encierros en casa de mi madre. Llegué a Tania así, en ventarrones, impulsado por dos estancamientos: el laboral (el de todos los días: tenía años con el mismo sueldo y cero esperanzas de un ascenso), y el de Lisa, con ella, encerrados también todos los días. A Lisa se le había metido entre ceja y ceja: queremos una casa, una solo para nosotros dos, como debe ser, una Tatooine de cielos de nubes blancas para caminar en ella libres, nosotros dos recién casados, sin ella, como si la atormentase mi madre, la mujer que me parió; quería un lugar en donde reinar a su gusto Lisa: el casado casa quiere lejos del amor más grande de la tierra, y, para ello, claro, debía dejar ese estancamiento de trabajo en el que estaba, salir a buscar y seguir buscando hasta encontrar, sin tener idea de que lo que me encontraría sería a Tania, a la que llegué recio, impetuoso como el viento de antes en octubre. Llegué en diciembre, tarde como siempre, pero llegué. Cálida y desafiante fue Tania en aquella primera entrevista laboral, llevándome al extremo, retando combativa mis capacidades, mientras podía leerse en su rostro que sí, que por favor obtuviera ese trabajo, que me quería con ella en su team. Quizá solo fueron mis ideas, mis vientos cerúleos dibujándonos algo impreciso en al aire, mis ganas de montarme de nuevo en el viento, en la corriente de vida lejos del encierro de una casa bien ventilada pero llena del drama de la esposa y de la madre-suegra. Lo cierto es que le gustó mi desempeño en la entrevista, le gustó mucho y me lo dijo. Me dijo: me gusta lo que dices, es la actitud que busco para el puesto, aunque el puesto solo fuera en el encierro de la oficina contable del grupo empresarial para el que ella trabajaba. No importaba, si el encierro traía vientos de octubre y otro sol en el cerúleo prístino de un nuevo Tatooine. Pero los procesos en esas empresas grandes son largos: cinco entrevistas en total. No le dije nada a Lisa, no la quería ilusionar. Ella no necesitaba ilusionarse, ya lo estaba con salirse de la casa de mi madre, que era puro amor, pero, a sus ojos, una bruja medieval, la prototípica del imaginario, esa que, como era también el caso, nunca existió más que en la mente de algunos, de ella. Era solo mi madre, y qué hace una madre si no querer al hijo. A Lisa le molestaban sus atenciones a mí. No le dije nada, para qué, ¿para que siguiera machacando que no tendríamos un hijo en esa casa, en esas condiciones, en esas circunstancias, no en la casa de mi madre? ¿Cómo utilizar un hijo como arma de chantaje?: el manual lo ha escrito Lisa. Un hijo que todavía no existe. Si habría de haber una, ¿quién era la bruja medieval? Y yo ya estaba harto, ya solo quería complacerla y salir, pero no me gustaba eso de dejar a mi madre ahí sola, en ese especie de Alderaan a punto de ser hecho estallar por la amenaza constante de una Estrella de la Muerte de las maras y la delincuencia de la zona. ¿En eso no pensaba Lisa?

Pasé tres entrevistas sin decirle nada a Lisa. Pronto dejaría mi antiguo trabajo, pero debían transcurrir un par de meses aún para llegar a la cuarta y quinta evaluaciones, y después esperar los resultados con los dedos cruzados y la vista puesta en mis nuevos cielos despejados. Porque Tania me lo había dejado claro: si lo valés, tenés que lograrlo por vos mismo.

Con Tania había sido solo tener tiempo. Ambos lo sabíamos. Así que, después de la segunda vez, inventamos una entrevista tras otra, como coartada, que diríamos llevar a cabo en un café cercano a su oficina. Yo lo propuse y dijo sí sin siquiera inmutarse, no levantó siquiera la vista de los papeles que movía en su escritorio. El primer encuentro en el café fue conocernos. Aunque ella en eso me sacaba delantera. Soy casado, eso es algo que tenía que decirte. Lo sé, dijo; investigamos muy bien a los potenciales. Una réplica un poco muy corporativa para mi gusto, pero, en fin, quién estaba para pedir gustos si tenía consigo la claridad de un posible nuevo cielo despejado que se abría ante él. Lisa era las nubes blancas, también, a su manera, impolutas, pero que daban sombra y ocultaban, que sembraba cuando lo que yo encontré al buscar otra cosa (un puesto laboral), era los cielos de Tania, que se abrían a un potencial. ¿Y vos? Yo no uso nada nunca que lleve un lazo, ni por adorno, me dijo. Es el viento, pensé, el viento impetuoso y recio, alborotándolo todo desde diciembre y ya era abril. Tania era abril, la primavera; Lisa, las nubes blancas primero densas, de forma de algodones, que se iban disipando con el soplido del impetuoso, hasta irse volviendo pinceladas en mi cielo potencial. Pinceladas, hilachas que se iría difuminando hasta cuando la bóveda entera, cerúlea, dominara por completo: y no tendrás más diosa delante de mí, decía una voz desde ese cielo. Una voz sin lazos para atar al libre albedrío de los potenciales. Si Lisa no quería a mi madre, si Lisa no quería tener hijos en la casa de mi madre. Si Lisa quería no tener hijos conmigo a manera de chantaje para salirnos de los bajos barrios sitiados por una Estrella de la Muerte, yo debía volar, dejarme arrastrar por lo que no había buscado y había encontrado y estaba delante de mí en la mesa del café, justo como esa taza, que estaba dispuesta a mis sorbos sin lazo que nos ataran, ni por adorno. La barista había formado en la espuma de mi café una mariposa, que parecía necesitar salir volando. En la de ella, un corazón multicapas, semejando latidos. Nos reímos sin decirnos nada: eso sucede cuando ya todo está dicho. Luego vendrían las múltiples tardes de latidos también impetuosos desatando ventarrones en los cuartos de hotel de sábanas como nubes blancas, nuevas, impolutas, que si bien me hacían pensar, al margen de las arremetidas recias que como dos vientos opuestos que se encuentran hacíamos ocurrir dentro de ellas, en Lisa, casi de inmediato se disipaban con los tocamientos bien de carne, esos que provenían de la luminosidad de Tania entre mis brazos. Lux, decían, y todo lo cubrían esos resplandores.

No es que no quisiera a Lisa. La amaba. La amé impulsiva y vertiginosamente desde que nos conocimos. Lo era todo. Pero hay termitas que acaban hasta con las mejores maderas si se las expone al ambiente inadecuado. Y ese fue nuestro hogar desde el matrimonio: el ambiente inadecuado que se fue generando en casa de mi madre por la hostilidad de Lisa contra ella. Los planes eran que estaríamos apenas dos o tres meses con mi madre después de casarnos, mientras dábamos la prima para alguna casa que nos gustara. Pero justo entonces llegó ingrata, sin invitación, la pandemia. Todo clausurado. Por meses. Aquello se exacerbó. Truenos, relámpagos en el cielo, y nada podía hacerse: al menos el no poder hacer nada mantuvo relativamente estable la hostilidad de Lisa, sus constantes reproches. Niveles tolerables. Ya pasaría. Pero, al pasar, el mercado inmobiliario mostró su fea faz sobre los que ilusamente creímos que por fin podríamos seguir con nuestras vidas mediante el sencillo acto de dar una prima razonable, lo que podíamos, lo que teníamos ahorrado, para llevar a salvar nuestra madera a un ambiente seco, más adecuado. Imposible. No con esos precios. La situación se volvió insoportable para Lisa, para entonces nubes grises. Ella debía buscar un chivo expiatorio y esa fue mi madre, sobre la que tronó y llovió. No lo hacía directamente, era a mí a quien hería, en mí iban a parar esos reproches y sus inconformidades. Un infierno de meses, de búsqueda incansable por espacios propicios a precios razonables. Anduvimos de novios tres años con ella, y aquella era una Lisa que no conocía. Me decía que intentara comprenderla, y trataba de hacerlo, lo hacía, lo juro; pero no era que nadie la estuviera agrediendo. Además, la situación delincuencial se había puesto todavía más fea en la zona después de la pandemia. ¿Y cómo dejaría allí a mi madre? Yo prefería quedarme con ella, y esperar a que las cosas mejoraran. Luego ver. Precisamente para eso, para ver, es que debía buscar un trabajo con una mejor paga. Salir a buscar. Salí. Y encontré a Tania.

En la decimocuarta o decimoquinta, no recuerdo bien, de esas inventadas entrevistas la conoció Lisa. Se presentó sin aviso, inoportuna, desplegando sus nubarrones. ¿Cómo es eso que en un café? Qué informal, me había dicho cuando le conté de esta falsa entrevista, que la había hecho pasar por la segunda. Luego dijo algo sobre la mirada de Tania. Dijo que no le daba buena espina. Que estaba perdiendo mi tiempo. Era como si la hostilidad hacia mi madre ahora la dirigiera a Tania. Pero el ataque de celos, o el chispazo de intuición alterada, se le pasó rápido al contarme de la casa, una casa que había visto anunciada y que le parecía la adecuada. Esta sí, ya verás, me dijo.

El día de la cita para ver la casa yo también la vi a ella, a Tania. Estuvimos solos un par de horas, en el hotel donde acostumbrábamos vernos desde hacía unos meses: ese Tatooine nuestro, de cielos cerúleos despejados. Pero esa vez estaba rara Tania, como ausente. Luego fuimos al café, a la “entrevista”. De ahí saldría yo a ver la obsesión de Lisa: la casa. Qué pereza, pensé. Y se lo dije a Tania. Lo que ella me respondió no me lo esperaba: estoy embarazada, me dijo.

Dos segundos de sorpresa.

¿Qué decir?

Estamos, la corregí.

No pensés en lazos, dijo ella.

Ni loco.

* * *

Al ver la casa por fuera, qué desánimo: parecía perfecta.

Entré sin ganas, tratando de alentar a Lisa: ten fe, le dije. Quizás la casa sí fuera perfecta. Para ella. Para alejarnos. Había que ver el lado bueno del asunto. Ya no quería una vida con Lisa. La quería con Tania, con mi brisa. Y con el hijo que esperaba. Sin lazos, además, como ella quería. Había salido y encontrado. El chantaje había terminado obrando en contra de Lisa y yo me sentía mal por ella. Un poco por los dos. ¿Cómo iba a decirle?

Nos abrió un anciano. Entramos. No podía dejar de pensar en Tania al principio. En ese hijo que vendría sin lazos, sin cordón umbilical. No escuchaba mucho lo que el anciano nos contaba. Nos hablaba de su mujer, como si nos la presentara a ella a través de cada espacio de la casa al que nos llevaba. Aquello parecía haber sido un verdadero hogar. Pero todo pasa. Me puse nostálgico. Noté que Lisa veía al cuello de mi camisa. Me incomodó. Traté de alzarlo. Hacía calor. La charla del anciano, aunque monótona, entraba un poco como brisa insistente en los oídos. De pronto ya le ponía atención a su historia. Todos tenemos una historia. Él era solo eso: historia, pasado, y nos lo compartía. Todo había ocurrido en esa casa. Su vida, ya ida, estaba ahí con su esposa ya muerta. ¿Qué era yo cuando miraba hacia adelante? Lo que podía imaginar que sería con Lisa a mi lado no era la historia que quería para mí cuando ya fuera un anciano. No era la historia que quería contar a los extraños que habitarían mis viejos espacios. ¿Iban a cambiar algo la situación con Lisa al cambiarnos de casa? Conocés el lado más oscuro de alguien y ya no podés olvidarlo. Debería; pero no creía poder olvidar el lado oscuro de Lisa. Lisa como nubes grises de tormenta. Prefería disipar las blancas y dejar mi cielo azul, despejado. ¿Iba ser ese espacio mi nuevo mundo, mi Tatooine? Pronto lo iba a entender, justo cuando subiera esas gradas que llevaban al espacio de las habitaciones. Un viejo televisor y una charla espontánea sobre películas clásicas me lo haría comprender: en el deambular por las habitaciones de muebles antiguos entendí de golpe que esa casa no era para Lisa, como al inicio había creído. Tampoco era para Lisa y para mí. Esa casa era para mi madre, y yo a su lado. Era perfecta para estar más cerca de Tania, sin lazos, para dejar entrar el viento impertinente, recio, impetuoso, volviendo prístinos los cielos, limpiándolos del blanco, dejándolos cerúleos por completo, abiertos a otro tiempo: uno nuevo, que recién debía comenzar a ser la marca de inicio de mi historia con ella. Con Tania. Sin nubes blancas. Ni grises. Sin lazos. ¿Y Lisa?

¿No te gustó?, le pregunté al salir. Porque a mí me encantó.

Ella se detuvo y me volvió a ver. En sus ojos pude notar una mirada clara, despejada, de cielos impolutos, como los que yo quería para mí.

No creo que sea la casa, dijo. No, no son las casas, reafirmó. Sonreía un poco con nostalgia, como cuando la conocí.